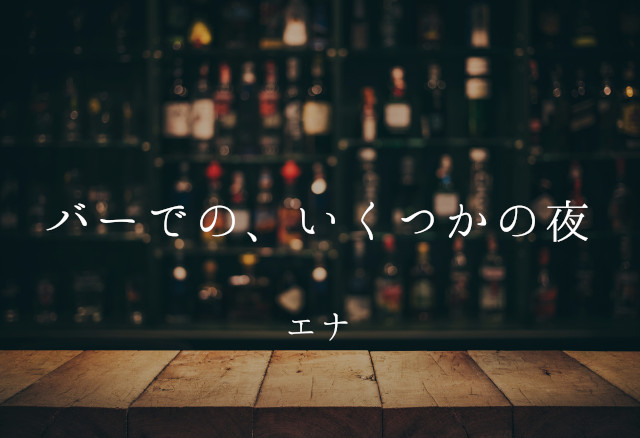

こんにちは、エナ(@ena___end)と申します。今回ありがたいことに、Sheep様より「人生に大きく影響を与えた失恋の話」を書く機会をいただきました。

京都で学生時代を過ごしたうち、いっとう忘れられない恋愛の話です。わたしは文章を書くのが上手ではないのでとても長いお話になってしまいましたが、どうか、お時間のあるときにお読みいただけると嬉しいです。

「そんなに若いのに洒落ているね」

バーでお酒を飲むことが趣味だと言うと、たいていそんな風に言われる。目を丸くして本心からそう言われることもあれば、あきらかに揶揄っていると分かる口調で言われることもある。

わたしはひとと争うことも、揶揄われることも大嫌いだ。無意味だし、なにより自分を消耗している気がするから。だけど「趣味はバー通いです」と言うことをやめないのは、忘れたくないひとがいるからだ。

サークルの先輩の友達から人数合わせで呼ばれた合コンで、その子と出会った。

とても疲れる合コンだったため、電話のふりをして外に出てこっそり煙草を吸っていると、同じように人数合わせで呼ばれたという女の子が出てきた。となりの席に座っていた、仕草が小動物っぽくて可愛い、一番人気の女の子。あぁ電話、いまちょうど切れたから、と慌てるわたしを遮って、彼女は言った。

「ねぇ、つまんなくない?抜け出しちゃお」

彼女に連れだされてやってきたのは、京阪三条駅近くのいかにも格式高そうなバーで、てっきり安居酒屋とか、深夜営業の喫茶店に行くものとばかり思っていた私は店の前で立ちすくんでしまった。

今日テキトーな格好で来ちゃったし(バーに行く時はワンピースとかスーツとか、そういった格好じゃなきゃ追い出されると当時のわたしは本気で思っていた)と、ごにょごにょと呟くわたしの手を引いて、その子は「大丈夫大丈夫!」と笑っていた。なにが大丈夫なのかはぜんぜん分からなかったけれど、その時は「この子がそう言うなら大丈夫か」と納得した。あとから知ったことだけれど、彼女は「大丈夫」というのが口癖で、しかもその店に入ったのは初めてらしかった。女子大生らしい振る舞いといえばそれまでだけれど、わたしはそのことを聞いたとき、呆れながらも笑ってしまった。ぜんぜん大丈夫じゃなかったんじゃん、って。

バーのマスターはくちゃくちゃの格好をしたわたしに不快を示すこともなく、とびきりのサービスをしてくれた。あんまりお酒を知らないわたしたちにぴったりの甘いカクテルを出してくれて、先に来店したお客様が持ってきてくださったという和菓子を切ってくれた。

わたしとその子は、そこでいろんな話をした。学校のこと(彼女は同じ京都の、わたしよりよほど偏差値の高い大学に通っているらしかった)はもちろん、将来なにになりたいかとか、好きな映画や小説の話なんかを。

付き合ってはないけれど「いい感じ」になっている男の子の話をしてくれたとき、わたしはその子をすこし好きになっていたので、胸が痛かった。

バーを出て三条の改札でバイバイするとき「また会えない?」と聞いたとき、だから、その子はわたしの気持ちに気付いていたのだと思う。ちょっと悪戯っぽく笑いながら「じゃあ、来週の金曜日の17時にさっきのバーで」と言った。

約束の金曜日、講義終わりにいったん帰宅して服を着替えて、お気に入りの香水をすこしだけつけてバーに行くと、その子はもう入り口の横に立って「ごめん、ここ18時にオープンだって」と笑っていた。ま、大丈夫だよ、あとちょっとだし待とう、って。

お店が開くのを待つあいだ、私たちは近くの公園のベンチに座り、携帯の画面をせっせとスクロールして、お互いが最初にオーダーするお酒を選びあった。

今でもはっきり覚えている。わたしが彼女に選んだのはカルーアミルク、彼女がわたしに選んだのはアードベックだった。

オープンしてすぐに入ったからか、幸いにもほかにお客様がいなかったので、マスターを独占してウイスキーの歴史や種々のつくりかたを学んだり、ふたりで煙草の火をつけあったりして過ごした。酔った彼女がふざけて手をつないできたとき、心臓が止まるかと思うくらいに緊張した。

それからわたしたちはあいまいな関係のまま、ふたりでバーに通った。あのバーに行く日もあれば、新規開拓と称してぜんぜん違う───でもおなじ京都市内の───バーに行くこともあった。

今になって振り返ると話題や話したことはちっとも覚えていないのに、ずっと笑っていたことだけは確かだ。

鴨川デルタでコインマジックの練習をしたことも、バーの帰りに彼女が飛び石から落ちたことも、そのせいで終電を逃して千本今出川のわたしのアパートまで歩いたことも、彼女と過ごした2年間はなにもかもが楽しくて、きらきらと輝いていた。

「彼氏と別れた方がいいと思う?」

ある日とつぜん、そんな風に切り出された。

彼女に恋人ができたことは薄々感づいていた。待ち合わせの時に直前まで誰かと電話していた素振りだったり、わたしがトイレに立った時にすぐ携帯を取りだしたり、彼女が選ばないだろう趣味のアクセサリーをつけていた様子から。彼氏になったというのは、初めて会った時に「いい感じ」だと言っていたあの男の子らしかった。

あーあならさっさとさらっておけばよかった!と内心でため息をつきつつ、わたしは友人として「どうして?」と訊いた。彼氏のことを聞くのは、これが初めてだった。

彼女はそっと袖を肩までまくって、二の腕を見せてきた。やめなよ外で、という言葉が喉の奥でつっかえて、息をのんだ。

柔らかそうな白い腕の内側に、痣がいくつもついていたから。

「殴られるとかじゃないよ、つねられるだけ」

いまだに後悔する、咄嗟になにも言えなかったことを。

彼女はわたしの反応を見てさっと袖をおろし、困ったようにただ微笑んでいた。

もちろん優劣をつけられることではないけれど、殴るほうが、まだマシなように思えた。そんなふうに服で隠れるところを痣になるくらいにつねるなんて、陰湿で卑劣だ。なにより、治りきっていない黄色や新しいとみえる赤黒い痣にまみれた彼女の腕は、言葉では表せられないほど空恐ろしいものを感じさせた。

「別れた方がいいんじゃない?」

数秒の後、そう言ったと思う。だけど彼女は「まぁ大丈夫」と言った。

「ほんとに?」「時々あるってだけだしね」「そっか……」───そんな感じのやりとりをして、その話題は終わった。

逃してしまったのだと、今になって思う。彼女が不安をさらけ出してくれたその一瞬を、わたしはみすみすと逃してしまったのだと。

それから先、どんな会話をしたのかよく覚えていない。わたしも彼女も、いつもどおりの会話を続けながらも、内心とても混乱していた。わたしはもちろん彼女がどうして今までそんな大変なことを黙っていたのかということを、そして彼女はたぶん、わたしの気持ちを知っていながらも決断して話してくれたのに、わたしが(表面上は)芳しくない反応をしたということを。

なにより、いつものように駅の改札で別れるとき、彼女は言った。

「わたしにしときなよーって、言ってくれると思った!」と。

なにも言えないでいると「とか言って〜」(彼女は「冗談だよ」とか「なんちゃって」くらいのニュアンスでよくこう言っていた。「大丈夫」と並ぶくらいお気に入りの言葉だった)と手を振って、彼女は帰っていった。

その日から、今まで以上に彼女と連絡が取りづらくなった。

ドタキャンはもちろん、夜に電話していると急に通話が切られることも───その後に決まって「ごめん!彼氏帰ってきた!誰かと話してると色々言われるから」とLINEがくる───あった。

ラブラブだなぁ、と呆れるなんてとてもできず、ただ時折あのバーで会える彼女と「大丈夫なの彼氏」「うーん、最近機嫌いいよ」「そっかぁ、なんかあったら言ってね」なんて当たり障りのない会話をするだけだった。

本当は、どんな手を使ってでも彼女と彼氏のあいだに割り込んで引き離して一緒に逃げてあげるべきだったのに、必要以上に踏み込まないことがわたしたちのマナーだと信じ込んでいた。それに、女のわたしと遊ぶよりも彼氏と暮らすほうがよっぽど健全でただしいとも思っていた。

ふたりの間に割り込むには、わたしは紛れもなく彼女と同性で、しかもそのうえ、その時にはもう彼女を好きになりすぎてしまっていたから。

それからすこしして、彼女と連絡がとれなくなった。LINEも、電話も。彼女はTwitterやInstagramも更新をぱったりとやめて、いつのまにかアカウント自体が削除されていた。

連絡を取れなくなった当初は焦りに焦り、電話を日に何度もかけたり、なにか聞いたことはないかと知人に訊ねたりしていた。

やがて知り合いの知り合いみたいな遠い縁のひとから、彼女は急に大学を辞めてしまったという連絡を聞いたのを最後に、いよいよ彼女について知る手がかりはなくなった。

そこから半年くらい、三条駅に行くのも避けていた。

近くに行く必要があるときは祇園四条とか烏丸とかから歩いたりして、慎重に三条駅やあのバー周辺には近づかないようにした。その辺りにはいたるところに彼女との思い出が散らばっていて、行けば後悔とさみしさで泣き出してしまう自信があった。

けれどある日、やっとのことで───というか、もう耐えられないと思ったし、それに相反して、時間も経ったしきっと大丈夫だと思って───バーへ行くと、ドアに移転の張り紙が貼られていた。移転先は駅に近い賑わった場所で、店舗の面積もずっと広いらしい。Instagramで検索すると、皆様のおかげです!みたいなコメントつきで、色とりどりの花束を持った嬉しそうなマスターの写真が載せられていた。それを見て、どっと体の力が抜けた。きっとあの店にいけばもう一度会える……という期待が粉々に打ち砕かれた瞬間だった。

移転先に、彼女は行かないだろうと確信していた。インディーズバンドがメジャーデビューした時に応援しなくなってしまうようなややこしい部分が、私たちは共通していたから。

就職して京都を離れて、結婚もしたというのに、今でもさまざまなバーのドアを開くたびに無意識のうちに彼女の姿を探す自分がいる。

彼女は見なれた猫背でカウンターに座ってチラッとこっちを見て、そっけないふりをしてまた前に向き直る。口元をちょっとだけゆるませて。それからわたしがとなりの椅子に座ると、ああ来てたの?気づかなかった、なんて嘯く。

わたしはこれからもずっと、新しく知り合ったひとに「趣味は?」と聞かれると「バーでお酒を飲むことです」と答えるのだと思う。

どんどん遠くなっていく彼女との日々を、忘れないためのトリガーとして。